1ère exposition personnelle -

CAMILLE BENARAB-LOPEZ

PEINES PERDUES

Vernissage le 05 novembre 2021 de 18h à 21h

Pré-ouverture les 06 & 07 novembre 2021

Un dimanche à la galerie, 07 novembre

Du 17 novembre au 18 décembre 2021

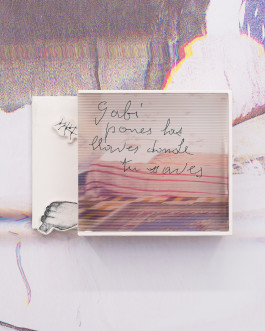

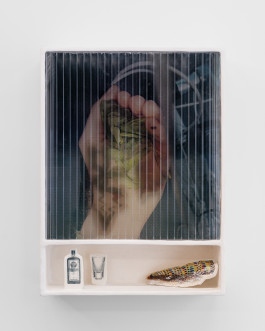

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

« C’est un truisme : nous vivons dans un monde saturé d’images. À quoi bon, alors, en rajouter ? Dans ce supermarché des images, Camille Benarab-Lopez est une glaneuse : à coup de captures d’écran, photocopies et scans aux flous assumés, elle récupère au fil de ses pérégrinations curieuses sur Internet et dans les bibliothèques les représentations des autres. Bouts de photographies, coins de peintures, elle exhume détails et vies minuscules dans de nouvelles matières, et les images rendues plastiques se font sculptures. Jouant de leurs textures, celles-ci s’offrent comme des textes à déchiffrer et des vanités renouvelées : les fleurs se joignent aux coquillages, les archives familiales s’impriment sur des catalogues publicitaires version seventies, ou s’enfouissent, hantises, sous d’obscures tableaux baroques. Matériaux composites et anachronismes féconds se rencontrent alors ad hoc avec une malice surréaliste.

Car Camille Benarab-Lopez privilégie le divers, elle nous désoriente dans les images pour mieux s’en faire la dépositaire. Par ce geste d’appropriation et de recyclage, l’artiste- alchimiste combat l’inflation des images et sa propre impossibilité – sa peine perdue – à réaliser les siennes. Attrait pour l’épure et l’ordre, inquiétude devant l’excès, elle cherche à contenir les flux d’icônes avec ses fenêtres aux lisérés d’acier : elles les enserre par surprise, créant des dialogues incongrus, et le cadre appose un sens qui lui, toujours, déborde.

À cette obsession du rangement répond le goût du secret ; son parfum émane de l’aura nébuleuse des œuvres que le regardeur est invité à découvrir, quitte à se pencher. L’artiste dispose ses menus trésors, attise notre curiosité, tisse le disparate pour y faire apparaître quelques indices, tel ce mot écrit par sa grand-mère espagnole. L’abstraction côtoie le figuratif, et ailleurs le visuel oscille sur le seuil du visible et de l’invisible : l’œuvre accouche par une suite de vagues dans lesquelles les images se dérobent et se dévoilent tour à tour – on décèle le contour d’une main là, ici d’une page, et puis tout est de nouveau englouti dans la mauve mélancolie. À travers cette attitude pudique d’amoureuse, Camille Benarab-Lopez se montre en se cachant dans les feuilletés de signes qu’elle compose.

Donnant de la valeur au rebus, privilégiant le mineur, elle ramène à la surface de la mémoire des image oubliées. Ici, elle se ressaisit des maigres archives paternelles, une boîte contenant quelques photos d’une autre vie, en Kabylie. Comment retrouver les saveurs chaudes des étés inatteignables ? Dans quelle mesure se relier à ses origines jamais revendiquées ? Comment hériter de cette histoire et transmettre ces images ? Pour la première fois, l’artiste se confronte à un matériau intime, où louvoie l’affectif ; l’acte de récupération d’images se double d’une réappropriation familiale. Quelle responsabilité, alors, est-elle engagée ? À cette posture autobiographique, l’artiste apporte une réponse formelle : sans mettre en exergue une archéologie personnelle, Camille Benarab-Lopez opère par sous-entendus subtils, rapprochements amusés – on songe à ces deux intérieurs d’une même époque, l’un vernaculaire ambiance désert, l’autre au design léché de papier glacé où elle l’insère. Les paysages servent de visages aux aïeux dont les traits sont ellipsés parmi les cactus ; l’anonymat leur confère le relief de l’universel.

Issue d’une double famille d’immigrés quasi analphabètes aux modestes reliques photographiques, le travail de l’artiste en lui-même témoigne d’un écart – gouffre autant qu’ascension – et à l’amour des images s’ajoute une tendresse pour les livres : elle se perçoit dans la caresse d’un doigt sur une page, sur un ex-voto via l’empreinte d’un ouvrage. Alors que les peines perdues affleurent, la sensualité nous effleure dans ce ballet de mains qui réunissent les mondes – la main savante se lie à celles s’appliquant du henné, empoignant l’hétérogénéité des formes.

Toute expérience du voir finit par une expérimentation tactile, tout acte de voir détient un rapport avec le toucher, notait Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible (2000), ajoutant qu’« il faut nous habituer à penser que tout visible est taillé dans le tangible » et que « tout être tactile est promis en quelque manière à la visibilité, et qu’il y a empiètement, enjambement, non seulement entre le touché et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible qui est incrusté en lui. » Le rideau lacéré ne fait que nous le confirmer : l’image se commue en sensible alors que les corps la traversent. De l’autre côté de ce voile de Maya cheap, on apprend au passage qu’au-delà de l’image, il y a toujours des images. Camille Benarab-Lopez les arrange dans des petites armoires à mémoire, agence d’humbles objets sacrés, orchestrant les préparatifs d’un rituel de la vie quotidienne à la fois familier et étranger. Les foulards délicatement pliés à motifs jouxtent les plâtres votifs, le trivial voisine avec le précieux, le liturgique avec l’iconographique. La rectitude argentée s’arrondit, l’atmosphère s’adoucit, et le mystique s’allie au domestique.

Chez elle, les jeux de transparence obscurcissent, et l’artiste souligne que la vérité se dépose plutôt dans l’eau trouble que la clarté cristalline. Les images, matières et mémoire, sont alors autant de peines perdues pour enrubaner les brisures, habiter les manques et recomposer l’Image – cette Image complète, puzzle où tout s’assemble proprement, joliment, mais qui dans la vie demeure toujours absente, comme l’écrit Joyce Carol Oates (Blonde, 1999). Pour répondre à l’absence, Camille Benarab-Lopez rétorque que l’image ne peut être que des images, que l’une glisse toujours, continuellement, sur une autre. Oui : le fond de l’image est toujours une image, à l’infini comme peuvent l’être les peines, et un doux mystère, quant à lui, perdure. »

Ysé Sorel

_

Camille est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (2014) et de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2018). Elle fut résidente à la Casa Velázquez - Académie de France à Madrid (2015) et à la Cité Internationale des Arts (2016). Elle est lauréate du Prix ICART Artistik Rezo (2020), ainsi que de la bourse FoRTE - Fonds Régional pour les Talents Émergents (2021), et participe à la 71e édition de Jeune Création (2021). En novembre, elle participe également à la 2e édition de la Biennale de l’Image Tangible, ainsi qu’à la foire A PPR OC HE aux côtés de la GALERIE CHLOE SALGADO.

Avec le soutien aux galeries / exposition

du Centre national des arts plastiques

1ère exposition personnelle -

CAMILLE BENARAB-LOPEZ

PEINES PERDUES

Vernissage le 05 novembre 2021 de 18h à 21h

Pré-ouverture les 06 & 07 novembre 2021

Un dimanche à la galerie, 07 novembre

Du 17 novembre au 18 décembre 2021

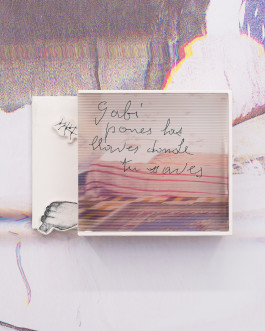

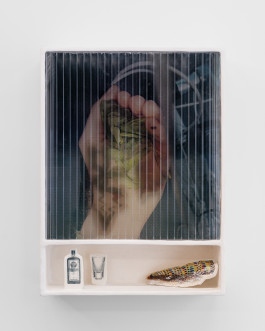

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

Vue de l'exposition Peines perdues, Camille Benarab-Lopez, GALERIE CHLOE SALGADO, 2021 - Photo : Grégory Copitet © GALERIE CHLOE SALGADO

« C’est un truisme : nous vivons dans un monde saturé d’images. À quoi bon, alors, en rajouter ? Dans ce supermarché des images, Camille Benarab-Lopez est une glaneuse : à coup de captures d’écran, photocopies et scans aux flous assumés, elle récupère au fil de ses pérégrinations curieuses sur Internet et dans les bibliothèques les représentations des autres. Bouts de photographies, coins de peintures, elle exhume détails et vies minuscules dans de nouvelles matières, et les images rendues plastiques se font sculptures. Jouant de leurs textures, celles-ci s’offrent comme des textes à déchiffrer et des vanités renouvelées : les fleurs se joignent aux coquillages, les archives familiales s’impriment sur des catalogues publicitaires version seventies, ou s’enfouissent, hantises, sous d’obscures tableaux baroques. Matériaux composites et anachronismes féconds se rencontrent alors ad hoc avec une malice surréaliste.

Car Camille Benarab-Lopez privilégie le divers, elle nous désoriente dans les images pour mieux s’en faire la dépositaire. Par ce geste d’appropriation et de recyclage, l’artiste- alchimiste combat l’inflation des images et sa propre impossibilité – sa peine perdue – à réaliser les siennes. Attrait pour l’épure et l’ordre, inquiétude devant l’excès, elle cherche à contenir les flux d’icônes avec ses fenêtres aux lisérés d’acier : elles les enserre par surprise, créant des dialogues incongrus, et le cadre appose un sens qui lui, toujours, déborde.

À cette obsession du rangement répond le goût du secret ; son parfum émane de l’aura nébuleuse des œuvres que le regardeur est invité à découvrir, quitte à se pencher. L’artiste dispose ses menus trésors, attise notre curiosité, tisse le disparate pour y faire apparaître quelques indices, tel ce mot écrit par sa grand-mère espagnole. L’abstraction côtoie le figuratif, et ailleurs le visuel oscille sur le seuil du visible et de l’invisible : l’œuvre accouche par une suite de vagues dans lesquelles les images se dérobent et se dévoilent tour à tour – on décèle le contour d’une main là, ici d’une page, et puis tout est de nouveau englouti dans la mauve mélancolie. À travers cette attitude pudique d’amoureuse, Camille Benarab-Lopez se montre en se cachant dans les feuilletés de signes qu’elle compose.

Donnant de la valeur au rebus, privilégiant le mineur, elle ramène à la surface de la mémoire des image oubliées. Ici, elle se ressaisit des maigres archives paternelles, une boîte contenant quelques photos d’une autre vie, en Kabylie. Comment retrouver les saveurs chaudes des étés inatteignables ? Dans quelle mesure se relier à ses origines jamais revendiquées ? Comment hériter de cette histoire et transmettre ces images ? Pour la première fois, l’artiste se confronte à un matériau intime, où louvoie l’affectif ; l’acte de récupération d’images se double d’une réappropriation familiale. Quelle responsabilité, alors, est-elle engagée ? À cette posture autobiographique, l’artiste apporte une réponse formelle : sans mettre en exergue une archéologie personnelle, Camille Benarab-Lopez opère par sous-entendus subtils, rapprochements amusés – on songe à ces deux intérieurs d’une même époque, l’un vernaculaire ambiance désert, l’autre au design léché de papier glacé où elle l’insère. Les paysages servent de visages aux aïeux dont les traits sont ellipsés parmi les cactus ; l’anonymat leur confère le relief de l’universel.

Issue d’une double famille d’immigrés quasi analphabètes aux modestes reliques photographiques, le travail de l’artiste en lui-même témoigne d’un écart – gouffre autant qu’ascension – et à l’amour des images s’ajoute une tendresse pour les livres : elle se perçoit dans la caresse d’un doigt sur une page, sur un ex-voto via l’empreinte d’un ouvrage. Alors que les peines perdues affleurent, la sensualité nous effleure dans ce ballet de mains qui réunissent les mondes – la main savante se lie à celles s’appliquant du henné, empoignant l’hétérogénéité des formes.

Toute expérience du voir finit par une expérimentation tactile, tout acte de voir détient un rapport avec le toucher, notait Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible (2000), ajoutant qu’« il faut nous habituer à penser que tout visible est taillé dans le tangible » et que « tout être tactile est promis en quelque manière à la visibilité, et qu’il y a empiètement, enjambement, non seulement entre le touché et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible qui est incrusté en lui. » Le rideau lacéré ne fait que nous le confirmer : l’image se commue en sensible alors que les corps la traversent. De l’autre côté de ce voile de Maya cheap, on apprend au passage qu’au-delà de l’image, il y a toujours des images. Camille Benarab-Lopez les arrange dans des petites armoires à mémoire, agence d’humbles objets sacrés, orchestrant les préparatifs d’un rituel de la vie quotidienne à la fois familier et étranger. Les foulards délicatement pliés à motifs jouxtent les plâtres votifs, le trivial voisine avec le précieux, le liturgique avec l’iconographique. La rectitude argentée s’arrondit, l’atmosphère s’adoucit, et le mystique s’allie au domestique.

Chez elle, les jeux de transparence obscurcissent, et l’artiste souligne que la vérité se dépose plutôt dans l’eau trouble que la clarté cristalline. Les images, matières et mémoire, sont alors autant de peines perdues pour enrubaner les brisures, habiter les manques et recomposer l’Image – cette Image complète, puzzle où tout s’assemble proprement, joliment, mais qui dans la vie demeure toujours absente, comme l’écrit Joyce Carol Oates (Blonde, 1999). Pour répondre à l’absence, Camille Benarab-Lopez rétorque que l’image ne peut être que des images, que l’une glisse toujours, continuellement, sur une autre. Oui : le fond de l’image est toujours une image, à l’infini comme peuvent l’être les peines, et un doux mystère, quant à lui, perdure. »

Ysé Sorel

_

Camille est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (2014) et de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2018). Elle fut résidente à la Casa Velázquez - Académie de France à Madrid (2015) et à la Cité Internationale des Arts (2016). Elle est lauréate du Prix ICART Artistik Rezo (2020), ainsi que de la bourse FoRTE - Fonds Régional pour les Talents Émergents (2021), et participe à la 71e édition de Jeune Création (2021). En novembre, elle participe également à la 2e édition de la Biennale de l’Image Tangible, ainsi qu’à la foire A PPR OC HE aux côtés de la GALERIE CHLOE SALGADO.

Avec le soutien aux galeries / exposition

du Centre national des arts plastiques